地元で防災訓練に出かけてきました。

目次

自分の身は自分で守る

市役所の職員さんが「自分たちが住む限界集落のような田舎は、地震や土砂崩れで道路がふさがったとき、誰かが助けてくれるのをあてにしたり救助を待つだけではダメ。ライフラインを絶たれたら最低限3日間は、各自で生き延びなければいけないんですよ。」

自助、共助の精神

「自助(自分で自分を助ける)、共助(家族や地域のコミニケーションでともに助け合うこと)の精神をお忘れなく。」とおっしゃいました。

災害は、忘れたころにやってくるといいますが、雷・大雨・土砂崩れ・地震・火災どれも怖いものですが、市の職員さんがおっしゃったように地元の道路が遮断されたら、どうしようもありません。

大家族だと「食べもの」のことが1番心配です。高齢者や障害者がいる我が家では問題山積みだと思いました。

落雷で3時間停電した経験

落雷で3時間停電した経験があります。たった3時間でも普段使っているものが使えなくなるのは、ものすごく不便なことでした。

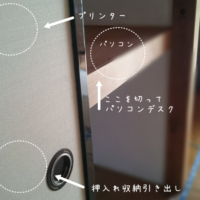

足の踏み場が無いと歩くだけで危険

普段は足の踏み場もない状態ですが、初盆でお客様がいらっしゃる予定だったのでその日だけしっかり片付いていました。子どものレゴとか踏むと痛いものがないだけでも安心して歩くことができました。

iPhoneの明かりで仏壇までろうそくをとりにいき「足元に何も落ちてないって災害時に役立つんだね!」と子どもたちと話したほどです。

たった22食の非常食を見て自分の家の災害グッズを見なおす

地元の防災備蓄倉庫の非常食22食分しか入っていませんでした。

前々回の防災訓練でみんなで試食したのは賞味期限がせまっていたから。その直後に回覧板で非常食の注文がまわってきて、非常食の準備は各家庭の管理が基本という考えに切り替わったようです。

我が家のように家族の人数が多い家もあれば少人数の家庭もあるので区民全員分の備蓄食料を準備するのは大きな出費なんですね。

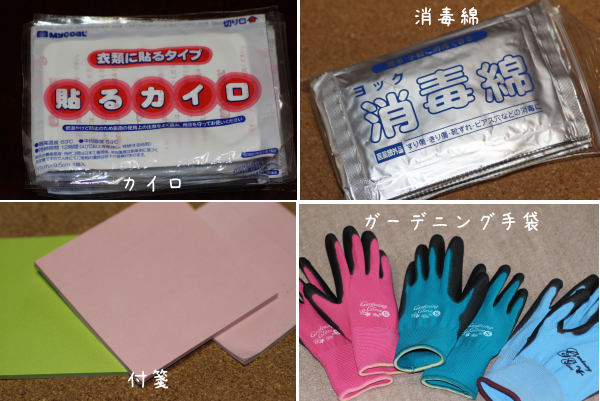

家族の人数分の非常食や災害グッズを準備する

非常食は、価格が高く大家族の人数分を準備するには全然足りません。でも3日間の備蓄はしておかないといけません。東日本大震災のように大地震が東海地方には、確実に来るといわれています。ずぼらで買ったら買いっぱなし防災グッズも置きっぱなしなんですが毎年防災の日が来るたびに防災グッズを見直し確認しなければいけないと思いました。

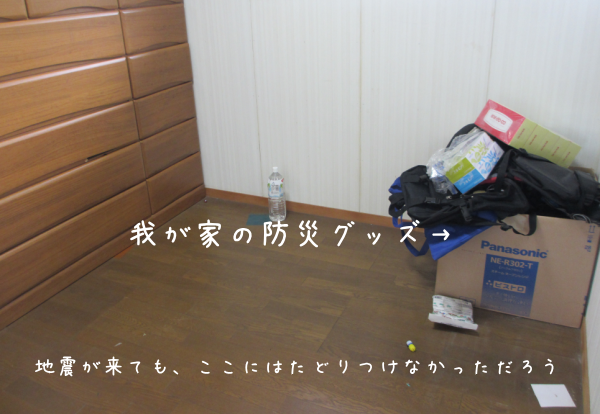

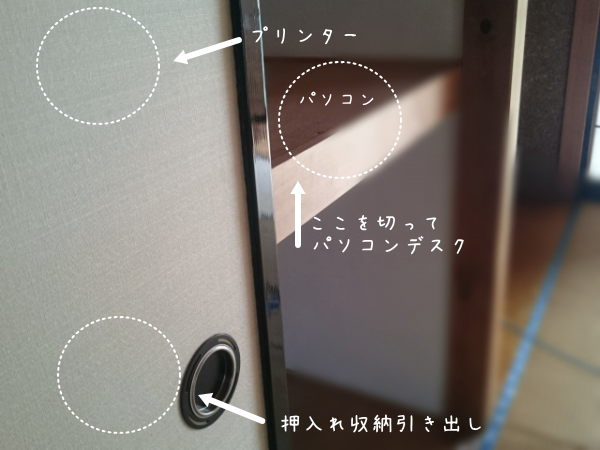

防災訓練後、防災グッズを整理整頓

防災訓練後、防災グッズを整理整頓しました。

ものすごく散らかって居た頃の記事はコチラ→四畳半の汚部屋(ゴミ屋敷)お片付けビフォーアフター大公開(恥)

防災訓練は参加することに意義がある

ここ数年、コロナ禍で防災訓練が中止になっていますが・・防災訓練の意義は、どこにどんな人が住んでいるのか把握することだと思うのです。訓練で交流を深めておくことでお互いに助け合える部分がありますからね。

何に使う??穴のあいたバケツ

防災訓練のときに防災備蓄倉庫を見せていただきました。その中に穴の空いたバケツがあり周りの人「何?バケツに穴あいてるの?」と聞いたら皆、ご存じないようで「さ~知らん」と言っていました。

一人のおじさんの説明によると土のう袋を穴のあいたバケツに被せてシャベル(スコップ)で土を入れるものだそうです。おじさん実演中↓↓

以前に防災備蓄倉庫を見学したときは、土のう袋は、入っていなかったので地震、火山噴火、大雨、大雪、洪水、土砂災害、津波などあらゆる災害に備えて準備してたのだと思います。

2014年の御嶽山の噴火だって地元の人ですら想定していなかったはずです。日本は災害が多い国なので、どんな目的で何に使うものなのか知識を深めておくのは大事なことですね。

穴のあいたバケツを利用して二人一組で詰めていくと要領よく入れられるとのこと。共助の精神なんです。

プラスチックのバケツ以外に18リットルのオイル缶の底を抜いたりスコップ(シャベル)がないときは、ちりとりで代用するといいことなど教えてもらい・・災害時は、女性だから子どもだからと優遇されるわけではないなと実感しました。

コメントを残す