目次

正礼服(正喪服)準礼服(喪服)、略礼服(略喪服)の違い

夏用に買い求めた礼服がコチラです。夏用は、素材が薄く涼しく着用できます。でも外の気温が高すぎて焼け石に水みたいなものですけど。笑。

「正礼服」「準礼服」「略礼服」「平服」の違いをまとめました。

正礼服(正喪服)、準礼服(準喪服)

正礼服とは、礼服の中で最も格式の高いもので洋装では男性はモーニングコート。女性の和装は着物(黒喪服)となります。

遺族や親族が着用します。最近は、遺族や親族でも準礼服(準喪服)で黒のワンピースや黒のスーツを着る人が殆どです。ブラックスーツといっても就活用のビジネススーツとは別物です。ビジネススーツはマナー違反になります。

略礼服(略喪服)

略礼服は、ワンピースやアンサンブルスーツになります。真夏なら男性なら白無地のYシャツ。女性は、五分丈か七分丈のブラウス。冬場のコートは着用OKですが葬儀会場に到着したらコート掛けに掛けておきます。冬に着用するもので毛皮など殺生をイメージするものはNG。足元は、黒か肌色のストッキングを着用します。七回忌法要になると略礼服で行う場合もあるようです。我が家の三回忌法要は、身内だけでしたが、黒の礼服で行いました。

平服

平服といってもカジュアルなTシャツやジーンズ、短パンなどではありません。黒に近い濃紺やグレーなどの服装です。私の地元では、仮通夜までは平服。通夜は礼服で駆けつけます。平服といっても普段着というより派手過ぎず華美にならない控えめな格好がふさわしいです。

地域や宗派によって慣習が異なる

地域や宗派によって慣習が異なります。分からないことは何もかも葬儀会社の人に相談されるのが1番です。同じ地域でも地区ごと、班によってやり方が違うんですね。

仮通夜の御見舞い(淋見舞い)

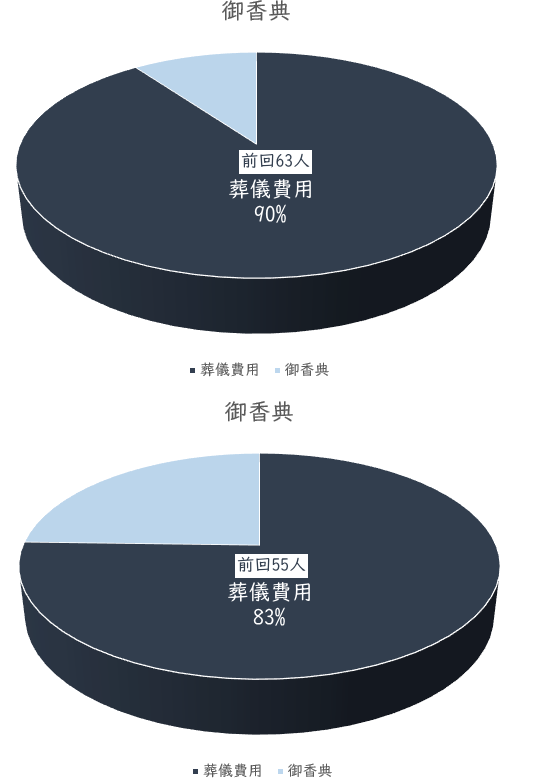

私の住む地域では、本通夜の前に仮通夜が行われます。仮通夜には、紅白ののし袋で「お見舞い」を持っていきます。すでに亡くなっていても紅白の熨斗袋を持っていくので最初は気が引けたのですが、地元ではそれが当たり前なので周りに合わせてういます。

亡くなってはいるものの「生前にお見舞いにかけつけましたよ!」という意味です。仮通夜は、急な訃報を聞き慌ててかけつけるので黒い礼服ではなく平服です。

訃報は予期できないので慌てて来ました!ということなのです。

黒や紺色など普段着に近い格好で、平服といっても野良着とか部屋着ではなく小綺麗な格好(平服)でかけつけます。

御見舞い(淋見舞い)

私の住んでいる地域は、「御見舞い」ですが、飛騨高山などでは「御淋見舞」を持っていきます。

「御淋見舞」 「お淋し見舞」 「御淋見舞い」 「お淋見舞い」文字は、どれを使っても正解です。私は、「お見舞い」「御霊前」「御仏前」の区別が毎回どれだっけ?となります。何でもお片付けする私ですが熨斗袋ごと保管しています。間違えると失礼になるし恥ずかしいですものね。

集団供養は、フォーマルレースブラウス

集団供養を施餓鬼(施食)供養に行ってきました。四十九日法要があったので夏用の準礼服を買い求めていましたが集団供養は、準礼服より略礼服で良さげな感じだったので夏用準礼服のスカートにフォーマル総レースブラウスを合わせたものを着用しました。

準礼服というより略礼服です。ストッキングは暑苦しく見えるかなと思い肌色を着用しましたが周りは黒色のストッキングの人が多かったです。普通の葬儀とは違って準礼服が7割~8割。残りの人は略礼服でした

フォーマルレースブラウスは、切り替えがあって体型カバーしやすいデザインでした。たぶんデブ体型でもスリムに見えるようになっています。スリムな方が着用すればモット素敵に着こなせるはずです。笑。値段は、総レースブラウス1枚だけで1万円近くしました。袖丈は、七分です。首周りのあき具合もちょうど良かったです。

バッグと履物

バッグは、ブラックフォーマル用のバッグではなく小ぶりのバッグを持っていきましたよ。

バッグには、風呂敷と数珠とタオルハンカチ(汗を拭く用)が入っています。集団供養は、真夏に行われるので扇子などを入れておくと便利です。また時間も気になるので腕時計もしておくと便利です。

集団での先祖供養が終わるとお塔婆をもらって帰るのですがお塔婆を包むのに風呂敷が必要になるんですね。

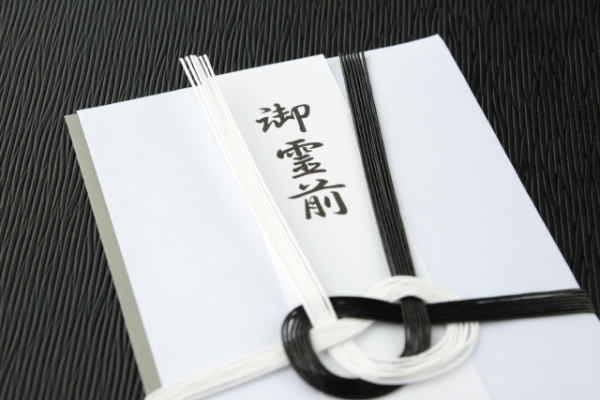

御霊前、御香典、御玉串料、御花料

通夜や告別式は、「御霊前」や「御香典」となります。仏教は「御香典」。

神道は「御玉串料」。キリスト教は「御花料」になります。宗教宗派を問わない「御霊前」を持っていけば間違いないようです。どのタイミングで何を持っていくか分からなくなるのですが、私はご近所さんに伺って確認してから持っていきます。地域ごとで慣わしはまったく違います。1つ1つ覚えていくしか無いんですね。

御霊前と御仏前の違い

御霊前は、亡くなった方の霊の前に供えるという意味があります。

通夜や葬儀(告別式)は、御霊前。通夜葬儀初七日までは御霊前。

四十九日法要、初盆、一周忌法要、三回忌法要は御仏前となります。四十九日で死んだ霊が成仏して仏さまになったという意味です。仏さまの前に供えることから「御仏前」となります。

お盆に先祖供養でお寺に行きました。地域ごとに集団供養をするのが嫁ぎ先の慣わしです。暑い季節なので周りは、「夏用の黒」を着ています。クーラーのきいた葬儀場には正喪服、お寺へは、準礼服(準喪服)を着ているようです。正礼服(正喪服)、準礼服(準喪服)とは別に略礼服(略喪服)があります。私の感覚では葬儀や法事は、正礼服(正喪服)、準礼服(準喪服)。集団供養では、略礼服(略喪服)を着ても大丈夫そうな雰囲気だったので今年は、涼し気な格好で行きました。葬儀や法事、集団供養では中学生、高校生は、制服(学生服)。田舎のせいか小さい子は、ド派手な格好でなければ特に目くじらをたてる人はいません。

集団供養に来て居た人で肩からむき出しに露出した格好でおまいりに来ている人がいて・・ギョッとしました。